2023.11.14

同門会誌 令和5年度:編集後記

編集後記

同門会事務局 玉置

2023年も気がつけば残り僅かとなってしまいました。

今年度の同門会誌の締切を9月末日とさせて頂いておりましたが、ありがたいことにご寄稿して頂けるとのお声に心待ちにしているうちに11月に入っておりました・・・。

去る10月7日に“膠原病グループ開設五十周年記念祝賀会”が開催されました。

ホテルの方々も皆さん、とても嬉しそうでしたね!と言ってくださいましたが、久しぶりの再会やはじめましてのご挨拶、ご祝辞に演奏にととても良い会となりました。

年が明けますと新年会が予定されております。

インフルエンザが猛威を振るってますが、元気にまたお会いできることを楽しみにしております。

膠原病グループ開設五十周年記念祝賀会にて

一覧に戻る

2023.11.14

同門会誌 令和5年度:研究室だより

研究室だより

東谷 佳奈

博士課程二年の東谷佳奈です。

VEXAS症候群の病態解明や治療標的を見つけるために現在主に3つのテーマ(① VEXAS症候群のモデルとなる細胞株の作製、②③横断的・縦断的な遺伝子発現解析)で研究を行っております。ここで研究の内容を語るにはあまりにも字数が限られておりますので、日々の研究生活について少しお話できたらと思います。

某製薬企業および横浜市立大学免疫学教室との上記テーマ②についての共同研究をきっかけに、昨年春から免疫学教室に学内留学させて頂いております。研究を本職にされておられる基礎医学教室の先生方から、厳しくも熱心なご指導を頂いている毎日です。異動当初は研究室の皆さんの議論に全く付いていけず、同じ日本語を話していても外国にいるような気持ちで過ごしておりました。臨床医としては今年で7年目、専門医も取得し後輩も増えており自身の経験値も徐々に上がってきたと感じます。しかし基礎研究のフィールドに身を置いてみると、これまで培ってきたスキルを活かせる場面は多くないため、自分の能力・センスの低さに落ち込む日々です。(特に、長時間かけた実験が失敗に終わった時や指導者の先生から厳しいお言葉を頂戴する時。笑) お昼休みに第一内科の医局に帰ってくるのが心のオアシスでして、同門の皆様には常々支えて頂いております。ただ嬉しいことに、リウマチ科の桐野先生のお力あって今年度よりAMEDに採択頂き、研究費の心配をせずに集中して実験に取り組むことができております。度々実験でラボに寝泊まりすることもあり、今の生活がとてもスマートとは言えませんが、自分の長所である粘り強さや継続力を活かして今後に繋がるような成果が出せたらと願いながら研究をしています。

今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い致します。

一覧に戻る

2023.11.14

同門会誌 令和5年度:研究室だより

研究室だより

鈴木 直樹

初期研修終了後、横浜市立大学附属病院血液リウマチ感染症内科に入局しました。同院、横浜南共済病院、横浜市立大学附属市民総合医療センターで後期研修を行い、昨年度大学院に入学し、同年内科専門医を取得し、現在大学院2年生となります。

現在携わっている研究としては、①多施設SLEレジストリLUNAを用いた肥満とSLEの関連についての臨床研究、②多施設SLEレジストリLUNAを用いた抗リン脂質抗体と生活の質の関連についての臨床研究、および③SLEにおけるTRIM21とオートファジーの関連についての基礎研究があります。①につきましては本年度の日本リウマチ学会で発表させて頂きまして、現在論文作成中です。②につきましては先日、LUNA登録施設の共同で開催された臨床研究合宿にて研究計画が完成したところです。③につきましては現在細胞実験をメインに行っておりますが、今後マウスを用いた実験も行っていく予定です。

本教室は現在院生の先輩が多くいらっしゃり、日々ご指導を頂き、恵まれた環境で解析手法や実験操作などを少しずつ習得し、学問の追究による楽しさを感じつつ論文作成に向け日々邁進しております。

以上、簡単ではございますが、近況報告をさせて頂きました。今後とも何卒よろしくお願い致します。

一覧に戻る

2023.11.14

同門会誌 令和5年度:研究室だより

研究室だより

佐久間 敬之

お世話になっております。卒後9年目、血液グループの佐久間と申します。昨年度から福浦にて研究に専念しております。研究内容としては、「3番染色体逆位・転座とNRAS遺伝子変異の協調による骨髄系腫瘍発生機構の解析」をテーマとし、3q21q26染色体逆位・転座を模倣したマウスと、NRAS変異を有するマウスを交配させ、骨髄系腫瘍の発生との関連を解析しております。基礎研究を行うことは初めてでわからないことも多いですが、中島教授、國本先生にご指導いただき研究を行っております。上手く進まないことも多いですが、徐々にではありますが研究も進んできており、残りの大学院生活で何とか形にできればと思っております。

一覧に戻る

2023.11.14

同門会誌 令和5年度:研究室だより

研究室だより

飯塚 友紀

平素より大変お世話になっております。リウマチグループ・大学院博士課程3年生の飯塚友紀と申します。

今年度は、ベーチェット病(BD)のdeep phenotypingというテーマで基礎研究を進めております。4名のBD患者さん(index)を対象に、外来通院毎にRNA・血漿および疾患活動性指標であるBDCAFを同時に収集することで、BDの疾患活動性と関連する分子機構の解明を目指しております。また、index以外の患者さんについても、年1回の縦断的な収集を行っております。5月初旬より収集を開始し約50検体集まりましたので、10月中にRNA-seqに向けてtotal RNAの精製に集中的に取り組みました。これまでは、産休・育休をいただいたこともあり臨床研究を中心に取り組んでまいりましたが、実際に自分の手を動かすことで、ようやく大学院生になれたような気がしております。Rを用いたバイオインフォマティクスも勉強中で、得られたRNA-seqデータの解析を行うのが楽しみです。限られた時間の中で結果を得られるよう、一部外部委託を利用することを許可いただき、このような環境で研究活動を行えていることに改めて感謝申し上げます。

臨床研究では、附属・センター2施設におけるBD合併妊娠症例の妊娠転帰や周産期のBD疾患活動性について検討を行っております。症例数が少なく苦慮しておりますが、臨床統計学をはじめ他科の先生にもご意見を伺いながら解析を進めております。産婦人科の先生と共同で、メタアナリシスも行う予定です。

全国BDレジストリの構築にも引き続き取り組んでおります。当院の患者さんの検体・臨床情報の収集に加え、事務局としてニュースレターの作成やEDCに関連する業務を行っておりますが、「使える」レジストリの構築の難しさに日々直面しております。よりよいレジストリとなるよう尽力してまいります。

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

一覧に戻る

2023.11.14

同門会誌 令和5年度:研究室だより

研究室だより

安達 聡一郎

同門会員の先生方、平素より大変お世話になっております。リウマチグループ所属、現在大学院3年生の安達聡一郎と申します。

現在大学院にて、基礎研究として「VEXAS症候群の患者末梢血を用いた細胞死の解析」、臨床研究として「生物学的製剤投与後にマクロファージ活性化症候群を発症した成人スティル病症例のリスク因子の検討」を行っております。

基礎研究は患者末梢血から分離した単球や好中球を使用し、細胞死の観察や培養上清中のサイトカインの計測、などを行っています。加えてDAMPsの計測も行っており、病原性を検討しております。動物モデルの作成は難しいため、in vitroでの実験が中心となります。

国内外から多くのVEXAS症候群の症例をご紹介いただいておりますが、非常に予後不良である臨床像を見るにつけ、自分の研究が少しでも病態解明に寄与すればと思います。なんとか研究成果をまとめて報告させていただけるよう、今後も実験を継続して行きたいと思います。

臨床研究に関しては、成人発症スティル病において生物学的製剤投与後、マクロファージ活性化症候群が生じるリスクに関して検討を行いました。自験例の解析を行い、他施設からの報告をメタ解析によりまとめました。自験例の解析から炎症性のパラメータが高い症例ほどトシリズマブ投与後のマクロファージ活性化症候群の発症リスクが高く、生物学的製剤の種類としては、抗IL-6受容体抗体であるトシリズマブと抗IL-1受容体抗体であるアナキンラで比較すると、トシリズマブの方が投与後のマクロファージ活性化症候群発症リスクは高いという結果でした。こちらは先生方の手厚いご指導の下、論文を投稿することができました。基礎研究の方も投稿を目指して頑張りたいと思います。

一覧に戻る

2023.11.14

同門会誌 令和5年度:研究室だより

研究室だより

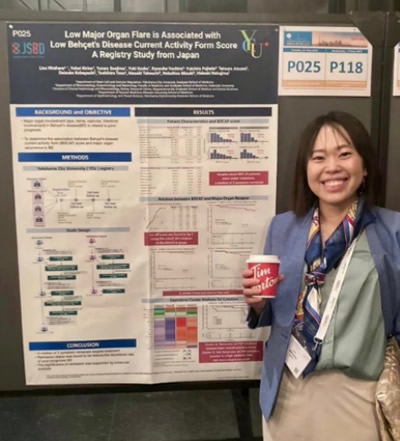

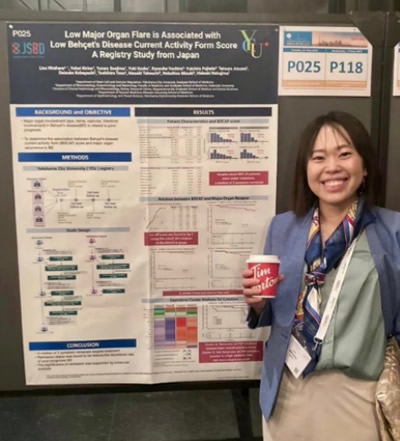

平原 理紗

大学院4年の平原理紗です。研究はベーチェット病の疾患活動性指標・血清サイトカインと予後の関連をテーマとして取り組んでいます。今年度は、研究結果を5月にカナダで開催されたThe International Society of Systemic Auto-Inflammatory Diseases (ISSAID) annual meetingで発表させていただきました。Dan Kastner先生やDavid Beck先生など自己炎症の分野の第一人者の先生方とお話する機会にも恵まれ、ポスター発表でも様々な先生方からご意見を賜ることができ、充実した学会となりました。学会場では、皆さんカナダで有名なコーヒーチェーン店Tim Hortonsのコーヒーを片手に談笑されており、アットホームなとても素敵な学会でした。現在論文投稿中であり、より良い成果を目指して今後も邁進してまいります。

一覧に戻る

2023.11.14

同門会誌 令和5年度:研究室だより

研究室だより

秀川 智春

同門会員の皆様におかれましては平素より大変お世話になっております。大学院4年生の秀川智春と申します。一昨年度より本格的に大学院生として研究に従事させて頂いております。現在は基礎研究、臨床研究の双方に取り組んでおります。

臨床研究ではヒドロキシクロロキンという全身性エリテマトーデスの治療薬に感染症抑制効果があるかということをテーマに、今年度まで多施設コホートのデータを使用し解析を行ってまいりました。こちらは有難いことに論文を通すことができ、初めて研究論文がアクセプトされたという体験をさせて頂きました。現在は同じく全身性エリテマトーデスの患者さんのQoLが共同意思決定で改善するかということをテーマに、他大学とも連携して解析を行っております。こちらも面白いデータが散見されており、今後論文化して参りたいと考えております。

また基礎研究では糖鎖修飾の一つであるO-GlcNAc化とその転移酵素であるO-GlcNAc transferase(OGT)についての研究をさせて頂いております。実験を進めていく中で、興味深いデータが得られることがある一方で、実験がうまくいかず手技から見直す、ということもあり、文字通り三歩進んで二歩下がるを体現しているような日々を送っております。それでも少しずつ前に進んでいると信じ、今後研究結果を世に送り出せる日を目指して引き続き邁進して参ります。

大学院は諸先輩方にご指導を頂きながら、興味あるテーマを深め、統計解析や実験手技など新たなスキルを深めていける貴重な機会です。この限りある時間を有意義に使い、より研鑽を深めていければと存じます。今後とも同門会員の皆様からのご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

一覧に戻る

2023.11.14

同門会誌 令和5年度:研究室だより

研究室だより

櫻井 菜月

大学院4年生の櫻井菜月と申します。同門会の先生方におかれましては平素より大変お世話になっております。今年は新型コロナウイルス感染も少しずつ落ち着き,10月の膠原病グループ50周年記念祝賀会では久しぶりに色々な先生方と実際にお会いしてお話する事ができ,とてもうれしく思いました。

さて私の大学院での研究課題ですが,臨床研究のテーマが高齢発症全身性エリテマトーデス(SLE)の臨床的特徴の解明,基礎研究のテーマがSLEにおける抗TRIM21抗体の意義の検討です。吉見先生にご指導をいただきながら,これらの研究課題に取り組んでおります。高齢発症SLEの臨床的特徴については,SLEの多施設共同レジストリであるLUNAレジストリを利用して解析を行い,現在論文投稿中です。リジェクトされては再投稿し,なかなか一筋縄ではいきませんが,あともう一息頑張ります。基礎研究についても日々細胞と格闘し,壁にぶつかりながらも少しずつ進んでおります。

また今年の日本リウマチ学会ではSLE患者における共同意思決定と疾患活動性の関係についてポスター発表を行い,秀逸ポスターに選出いただきました。これも吉見先生をはじめご指導いただいた先生方のおかげだと思っております。久しぶりの現地での学会参加で,直接色々なご意見をいただけた事もとても良い刺激となりました。

今後ともご指導ご鞭撻の程どうぞよろしくお願い申し上げます。

一覧に戻る

2023.11.14

同門会誌 令和5年度:研究室だより

研究の近況報告

横浜市立大学医学部 血液・免疫・感染症内科学

助教 寒川 整

私は家族性地中海熱の原因タンパクであるpyrinの機能解析を継続的に行っており、2021年にようやく研究成果を報告することができました(Scientific report 2021)。この結果をもとに研究費を申請し、2023年度に科研費を得ることができました。

自分の考えが評価された嬉しさもありますが、研究費を無駄にせず成果につなげなければならないという重圧も感じます。

幸いなことに近年は臨床業務に忙殺されることは少ないため、前回報告をさらに発展させた内容で研究を進めていきたいと思っています。

おそらく今後私の研究を進めていく上で鍵となるのが、ヒトとマウスの違いだと思います。

ヒトの遺伝子は99%マウスと同じと言われていますが、pyrinに関しては家族性地中海熱発症にかかわる部位がマウスには存在しません。

そのため疾患モデルマウスやノックアウトマウスを使用した実験が難しく、ヒトpyrinを無理やりマウスに発現させたノックインマウスが使われることが多いようです。

しかし、pyrinはマウスからヒトへ進化していく過程で新たな部位を獲得したことを考えると、マウスの細胞内ではヒトpyrinは本来の機能を示すことができないことが考えられます。

つまりpyrinはヒト細胞、しかもpyrinが主に発現する好中球を用いて研究するしかないのだと思います。

近年インパクトの高い論文ではマウスを用いた実験データが当然のように載せられていますが、ノックアウトやノックインマウスを作製し、実験に使用するまで漕ぎづけるのは非常に多くの労力を費やすことになり、一人体制の研究ではなかなか手を出しにくい部分です。

しかし、このpyrinの「マウスでは研究が難しい」、さらに「寿命の短い好中球に発現する」という実験する上で非常に厄介な特徴が、pyrinの機能解析を難しくしている反面、私のようなマウスを使わない一介の研究者でもつけいる隙を作ってくれているように思います。

実験により得たデータをもとに整合性のある仮設を考えて思案するのは研究している中で非常に楽しく感じる時間です。

そして、自分独自の仮説を立て、それを証明することができれば、大きな達成感を得ることができると思います。

2021年の論文投稿時点ですでにバーンアウトしかけていましたが、懲りずにその達成感を求めて、またマイクロピペットを手に眉間に皺をよせる日々に舞い戻ろうと思います。

一覧に戻る